当社会科学的研究者放下问卷,举起摄像机,会发生什么?当课堂从教室搬到云雾缭绕的巫山山村,能学到什么?当纪录片不再是成品,而是一种研究方法,又能看见什么?

8月4日到14日,中国社会科学院新闻与传播研究所、中国社会科学院大学新闻传播学院科教融合教改项目“纪录片《乡村医生》前期调研拍摄暑期工作坊”一行9人,在新闻所研究员张建珍、中国社科大新闻传播学院教师苏春艳、导演陈明望的带领下,深入重庆市巫山县。在十天时间里,调研团队用镜头代替纸笔,以巫山县村医群体为观察对象,聚焦“行走的医院”项目运行情况,在三峡腹地展开了一场科教融合教学实践。

调研团队在重庆市巫山博物馆前合影

一、镜头是一双怎样不同的眼睛?

在巫山的山路间,摄像机成为一种独特的调研方法——一双重新观察中国乡村社会的眼睛,这种方式与传统调研的区别在于提供了一种文字、数据以外的视听化的认知方式。

跟随着村医的脚步,调研团队的摄像机记录下了许多文字和问卷数据无法捕捉的细节:患者家属紧锁的眉头、村卫生室门前晾晒的玉米、村里蜿蜒隐入山林的小路,这些看似零碎的环境与情绪片段,共同拼凑出乡村医疗的真实场域。传统调研中,问卷和访谈获取的是被语言修饰后的真实,而镜头记录的是正在发生的真实。

巫山县官渡镇

让这种真实变得有重量的,是拍摄者身体的参与。团队成员必须亲身走入这片土地,感受山路的崎岖与颠簸。正如本科生董良宵在调研日记中的自白:“我是一个很容易晕车的人,路途中看着窗外一个接着一个的急转弯,我经常会思考:山村上的老人尤其是病患是如何出行的?连上山都这么绕,山里的路又是怎么样的?”只有当调研团队远离山城的赛博景观,穿行于巫山起伏的沟壑间,真正融入村民的日常生活时,才切身感受到在这样的环境中,村民生活、求医乃至村医入户治疗的艰难。通过纪实拍摄进行的调研具有强烈的具身性,在现场的亲历和感受是任何二手资料所无法带来的。

长江边上的巫山县城

而在拍摄现场,每个瞬间都在考验着拍摄者的判断。村医正在熟练地进行针灸,他的双手稳定而专业;与此同时,患者脸上是毫不紧张的信赖表情。镜头该对准哪里?拍谁?不拍谁?用什么景别?选择拍摄村医熟练针灸的双手,还是记录患者那份毫不设防的信任?这样的选择直接决定了最终呈现的究竟是村医的专业能力,还是他与村民之间深厚的情感连接。镜头的每一次运动和取舍都是拍摄者对于要传达什么所做出的判断。正如张建珍所言,“镜头是有情感的,当你拿起镜头对准拍摄对象的时候,有没有真正地投入情感?有没有对拍摄对象的深切关怀?这些将最终决定镜头的表现力。”因此,每一个镜头成为充满拍摄者主动性和创造性的选择,也由此使摄像机的镜头成为富有人性的、观察社会的独特工具。

调研团队跟随村医李尚发进入村民家中

二、镜头带我们看到了什么?

在十天调研中,调研团队先是来到巫山县政府、巫山县卫健委采访相关工作负责人,随后走访了官渡镇、大昌镇、两坪乡、巫峡镇等乡镇共计6个村卫生室,记录村医日常接诊、出诊服务过程以及医患互动情况。

调研团队首先对巫山县分管卫生健康、医疗保障工作的副县长乔澍和巫山县卫健委相关负责人进行了采访。了解到巫山县每年有十几万人外出工作,常住人口中农村人口占54.3%,农村留下的大多是老年人和孩子,独自就医难度大。村卫生室原有设备简陋,仅有血压计、血糖仪、听诊器等基础医疗设施,村医多为本地乡土医生,现代化诊疗手段不足。

调研团队采访巫山县副县长乔澍

除了乡村医疗普遍面临的难题,巫山县还面临地形复杂的挑战。乔澍提到:“虽然我们现在340个行政村都有村卫生室。虽然村卫生室与家庭的直线距离较近,但是需要翻越一座山,老年人很难到达那里。这意味着村卫生室的同志需要上门服务,才能更好地为他们提供服务。”

对此,巫山县积极引进“行走的医院”数字化村卫生室援助项目。该项目为全县100个村卫生室配备了集心电图、B超、血糖仪等功能于一体的全科医生助诊包,并构建了“健康180指挥中心”与“120急救指挥中心”的双重保障体系。

调研团队采访巫山县巫峡镇石里村村医郭庆洪

乔澍回忆了解到这个项目时的想法:“当时我和付嘉康县长(时任巫山县县长)都觉得,这对巫山非常有帮助。县里最迫切的就是解决便利问题,尤其是一些年纪大、行动不便的患者,他们去县医院非常不方便。而‘行走的医院’能够把服务送到村头,真正解决就医不便的痛点。”

巫山县官渡镇杨坝村卫生室

正如乔澍所强调的,基层医疗的关键痛点在于“群众受限于主客观条件难以主动就医”,尤其对于行动不便的老年人而言,即便村卫生室覆盖再广、设备再完善,空间距离和身体条件仍构成一道难以跨越的门槛。“行走的医院”项目正是在这一现实困境中,以科技赋能村医、服务上门的方式,真正“兜住乡村医疗的网底”。据统计,截至5月底,项目已成功通过心电图检查及时发现12例心梗患者,为他们争取了宝贵的救治时间。

调研团队在巫山县两坪乡石龙村村卫生室采访村医刘世财

调研过程中,同学们深度体验了“行走的医院”项目的实际运作。在两坪乡石龙村,从医22年的刘世财医生演示介绍:“能把设备拖到家门口,测出来血糖、尿酸、胆固醇……还可以做心电图传到县人民医院出诊断结果。”

但团队也观察到技术应用中的问题:血糖仪在温度过低时无法工作,心电图机需要联网但村里网络信号不稳定,相关耗材费用较高且需要村医自己承担等。项目虽然提升了村医服务能力和乡村医疗服务质量,但同时也显著增加了村医的工作强度,而村医的待遇无法得到对应的提升。尤其是在巫山特殊的地形地貌下,相比于平原地区的同行,这里的村医还多了一份“攀登”的“重任”。

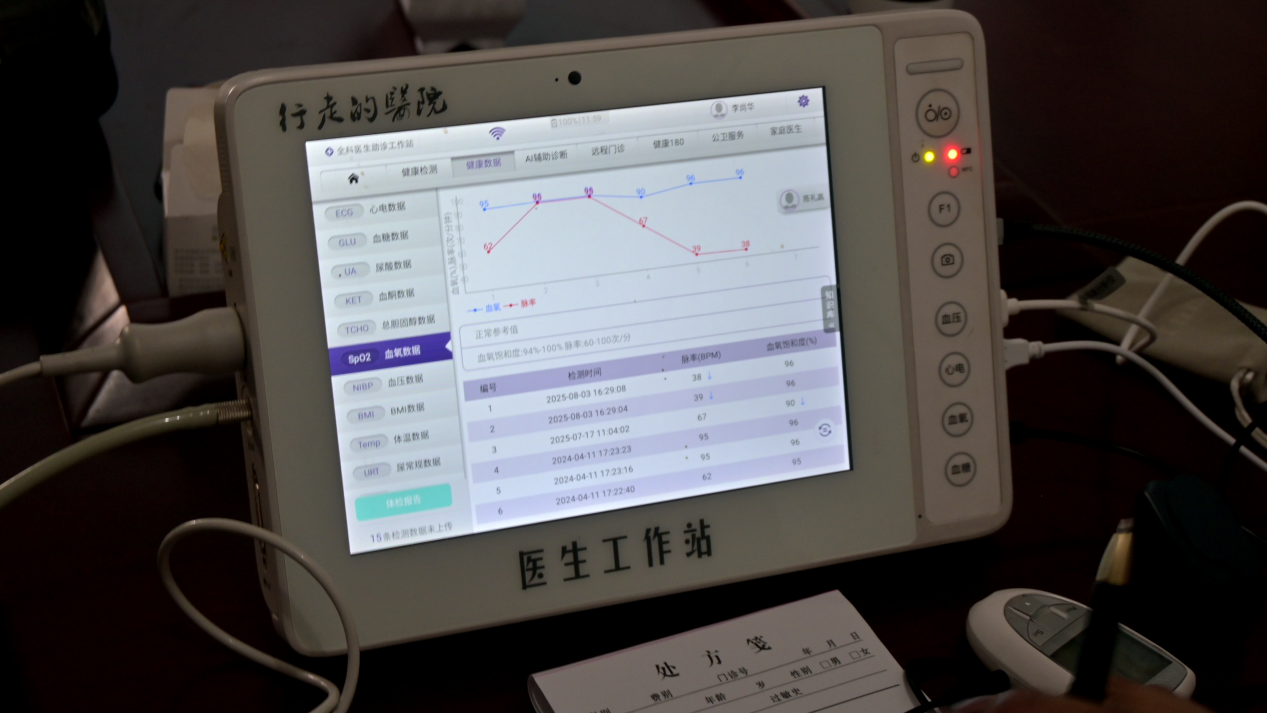

“行走的医院”医生工作站

当地政府已经意识到这些问题,巫山县卫健委主任周阳春向调研团队介绍:“目前国家层面也存在‘乡聘村用’的情况,即村医生逐步向有编制的岗位过渡。他们以乡镇卫生院的编制录取之后担任农村村医的职能。”既保障了村医的待遇,又提升了服务质量。“行走的医院”项目方也承诺将针对设备在实际运行中出现的网络不稳定等问题,出资推动设备免费更新换代,切实为村医村民排忧解难,让这一项目更可持续、更见实效。

采访结束后,调研团队深入各村卫生室开展拍摄工作。在官渡镇杨坝村,团队遇到了被当地人称为“神医”的李尚发,用镜头捕捉到了乡村医疗的动人温度。这位1971年10月出生、拥有36年基层医疗经验的党员村医,自1988年起就扎根家乡,累计上门服务超过10万人次,为群众减免医药费10万余元,2021年荣获“全国优秀乡村医生”称号。李尚发在烈日下进入一位七旬老人的家中为他体检前,贴心地为赤膊的老人先穿好上衣;在为一位心脏难受的老人完成检查和治疗后,他又赶往另一位患有双相情感障碍女孩的家中,耐心地为女孩做完基础身体检查后开导她,并与她拉钩约定“未来会更好”。

张建珍和李尚发

团队成员由此对村医存在的价值有了进一步的认识。本科生张骁扬在调研日记中写道:“让我印象最深刻的是乡村医生与患者的情感联系,这里的医生与患者的信任程度超乎我的想象。他们之间的信任早已超越了单纯的医术认可,更像是一种基于熟人社会的人格担保。与其说‘大医治未病’不如说‘大医治人心’,李医生抚慰了村民的人心。”镜头记录下的不只是医疗服务,更是乡村医生生于斯、长于斯,陪伴着村里一代代老幼、维系乡土社会的信任与温情所作出的付出与努力。

三、在镜头中成长

在十天的拍摄中,为了在实践中充分理解每一个岗位的职责和技能要求,让每一位同学都获得不同岗位的锻炼机会,调研团队实行动态轮岗制——同学们在A机、B机、游机、场记等岗位轮换,全面完整地体验纪实拍摄的各工种,一共拍摄了4TB的素材。

调研团队在巫山县大昌镇黄林村村卫生室采访村医方庆潮

纪实拍摄的特殊性为学生们带来了前所未有的技术挑战。一方面,与预先计划好的虚构性拍摄不同,纪录片要面对现场的不可预期和不可重复性——有价值的内容只会发生一次,稍纵即逝。另一方面,相比传统的社会调研,纪实拍摄要求镜头尽可能发现人物的情绪和细节,而不仅仅是调研对象的观点。调研和拍摄对象的观点和讲述是叙事的底色和背景,而人与人之间的关系、微妙的互动、特定情形下人物的情绪等等——只有了解到的内容转化为可供传播的影像,才有意义。落实到具体的场记工作、多机位配合、收音设备和摄像设备的匹配、素材和设备的管理等,都需要实践中的磨合。而动态轮岗导致同学们几乎在每一天的拍摄中都需要重新磨合。

村医李尚发在采摘草药

在高强度的磨合中,同学们在专业技能上实现了显著突破。通过反复练习,每个同学都逐渐对各个工种建立起清晰认知,也有了自己的体悟和小窍门。本科生王小伟理解了“空间感”的重要性——“不是简单地跟拍,而是要给画面留出呼吸的空间”;张骁扬则掌握了“氛围镜头”的拍摄技巧——“这类镜头往往需要保持一定距离,像一个遥远的旁观者,不介入拍摄对象的生活,却能为观众提供进入场景的入口”……同学们的社会观察能力也显著提升,“叶主任(巫山县卫健委副主任叶川)娓娓道来的,是所管辖的众多村镇每一个地方的详细情况:村医数量、典型人物、地区特点……不同于板正、冰冷的统计数据,更多是推己及人的感慨和无奈。”本科生张弛雨菲在调研日记中写道。

本科生董良宵在拍摄现场

比技能提升更为深远的,是专业认知与职业意识和习惯的建立。早上八点半出发,一天的拍摄结束,回到酒店经常是晚上10点11点。每晚还要开会观看白天拍摄的素材并总结问题。第一次参加这种高强度的纯纪实拍摄,对于每一位同学都是一次全新的挑战和体验。带队教师张建珍既是一位影视研究学者,同时还是一位经验丰富的纪录片导演,丰富的实践经验让她在现场能敏锐地捕捉到整个团队存在的问题,同时手把手地对每一个同学进行细致的拍摄指导。晚上看素材,当发现同学拍摄的画面没有“做到”的时候,她指出这是“意识”的问题,因为意识的缺乏,所以“做不到”。她不断向同学们强调“意识到”与“做到”的区别,强调“意识提升”的重要性,而意识的培养是在不断练习中完成的。首先要明白什么样的画面是及格的、什么样的表现是优秀的,然后技术技能的提升就是水到渠成、或快或慢的过程。这让同学们不仅学会了如何拍,更明白了为什么这样拍。苏春艳老师也向同学们强调,要树立职业人格的意识——“在访谈中、拍摄中,不能不敢问、不敢提要求,我们是为了职业目标,以我们的职业人格在提问、在提要求,一切要为更好地实现工作目标服务”。陈明望导演则着重培养同学们的职业习惯与现场反应能力,他强调“相机需时刻在手,确保能快速响应突发场景”。正是在这样的要求下,硕士生陈汉维逐渐养成机不离手的专业习惯。而陈明望为了拍摄到满意的画面的执着和敬业精神也同样给同学们留下了深刻的印象。

陈明望导演在监看画面

除此之外,更深刻的转变来自于内心责任的觉醒。作为准新闻传播人,同学们开始体会到记录背后的重量与使命。陈汉维在调研日记中写道:“举起相机,不是为了拍得多好看,是想让更多人看见这些实实在在的日子——医生的奔波,患者的难,还有那些需要被看见的心事。”张弛雨菲也认为:“要以‘在地者’的节奏,感知那些统计数据之外的生存肌理。要深深地、慢慢地体悟当地、融入当地,快不得也急不得。”董良宵则表示:“这次的经历不仅是一次专业技能的提升,更是一次人生观、价值观的洗礼。我看到了中国乡村医疗事业的发展变化,感受到了基层医务工作者的职业精神,也体会到了纪录片创作的责任与使命。”

左:调研团队跟随村医入户拍摄 右:调研团队在巫山县大昌镇自力村卫生室采访村医王元香

调研团队结束拍摄后在巫山县望天坪面对山脚下的巫山县城合影

巫山的山路成为最好的课堂,将理论知识映照得具体而生动。正如习近平总书记所强调的,“看大病在本省解决,一般的病在市县解决,日常的头疼脑热在乡村解决”。巫山县“大病不出县、小病不出村”的探索,不仅为破解乡村医疗现代化难题提供了宝贵经验,其深入基层、聚焦民生、回应时代需求的实践模式本身,也为新闻传播教育如何更好地服务国家发展、记录伟大时代,提供了生动而深刻的样本和启示。

村医李尚发背着“行走的医院”骑摩托车前往村民家中